「情報モラル教育」が必要なのはわかっているけど、「情報モラル」という言葉が先行し、本当の意味はよくわからないという方も多いのではないでしょうか?

私自身、教育現場で情報モラル教育に関わる事もありましたが、どこまでが「情報モラル」の範囲に含まれるのか漠然とした疑問をもっていました。

情報モラルについては総務省や文部科学省のサイトで詳細な資料が確認できますが、情報を見つけるまでに膨大な時間がかかってしまいます。

今回は、とりあえず「情報モラル」の概要を知りたい!という方向けに 「情報モラル」の5つの柱 と なぜ「情報モラル教育」が必要なのか の2点に絞って簡単に説明していきます。

ご家庭や学校での会話に役立てていただければと思います。

こちらの記事は 文部科学省ホームページ (https://www.mext.go.jp/)の利用規約に基づき、用語や説明文を一部抜粋して記事を書いています。

保護者★★★

大人★★★

この記事を書いた人![]() taka

taka

女子高校生の娘がいる在宅ワーカー

1995年のWindows95発表以来、暇さえあればインターネットで情報収集をしている。

教育現場でのICT活用に携わった経験をもつ。

情報モラルの定義

教科書の元となる学習指導要領解説(*1)(*2) では、以下の事を情報モラルと定めています。

「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度」

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/056/shiryo/attach/1249674.htm

第5章 情報モラル教育:文部科学省

具体的には以下のような内容になっています。

- 他者への影響を考えること

- 人権、知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任をもつこと

- 危険回避など情報を正しく安全に利用できること

- コンピュータなどの情報機器の使用による健康とのかかわりを理解すること

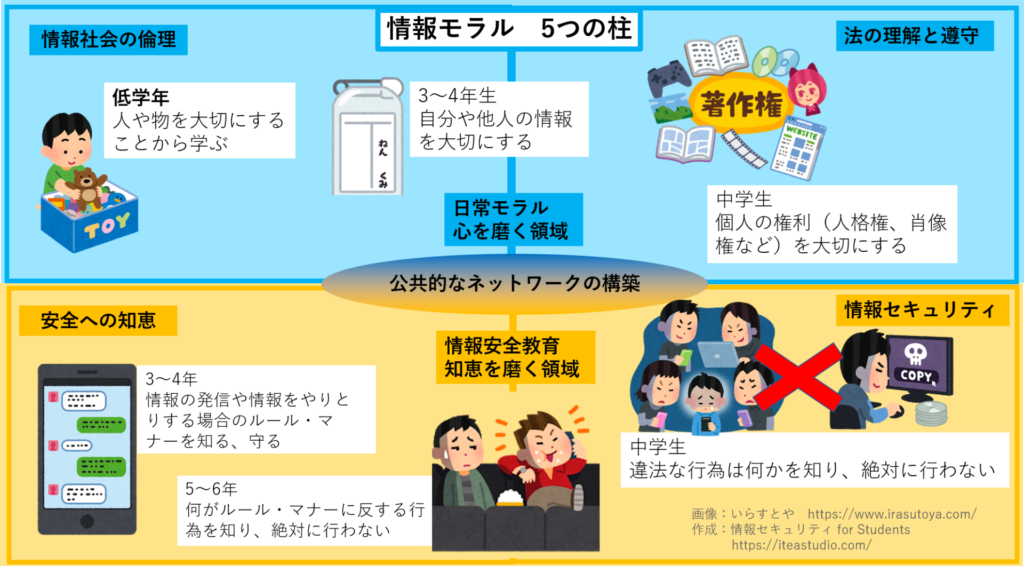

情報モラルの5つの柱

教育現場で「情報モラル教育」を実践していくために、情報モラル指導モデルカリキュラム表(*3)の中で5つの柱が示されました。

学校教育においては、以下の5つの柱に基づいて心の発達段階や知識の習得、理解の度合いに応じた適切な指導が必要であるとしています。

・・・

ちょっと難しそうですね。

結局なんなの?と思った方は、次の項目で図解と一緒に確認していきましょう。

情報モラルの5つの柱 図解

「情報モラル」の5つの柱について、具体的な内容を入れて資料を作成しました。

「情報モラル」には5つの柱があり日常的に心を磨く領域 と 情報安全教育で知恵を磨く領域 の2つ領域があります。

イラストは「いらすとや」ホームページの利用規約の範囲で利用させていただいております。

上記の資料は提示資料として自由にご利用いただけますが、営利目的の再配布はご遠慮ください。

ご利用の際はプライバシーポリシーの免責事項をご確認ください。

まず、日常的に心を磨く領域では

低学年のうちは、人や物という目に見えるものを大切にすることを学び、

3、4年生で自分や他人の情報の大切さを学び、その後個人の権利の大切さを学びます。

肖像権については別記事で解説しているので、そちらも読んでみてください。

そして情報安全教育で知恵を磨く領域では

ルールを知る、守る事から学び、どんな行為がルール・マナー違反なのか知り、

その後、違法行為の知識も勉強していくんですね。

このように、学校での「情報モラル教育」は心の発達段階や知識の習得、理解の度合いに応じて段階的に学習していくようにカリキュラムが組まれています。

更新情報2022.5.16

情報モラルカテゴリーに以下の記事を掲載しました。

なぜ「情報モラル教育」が必要なのか

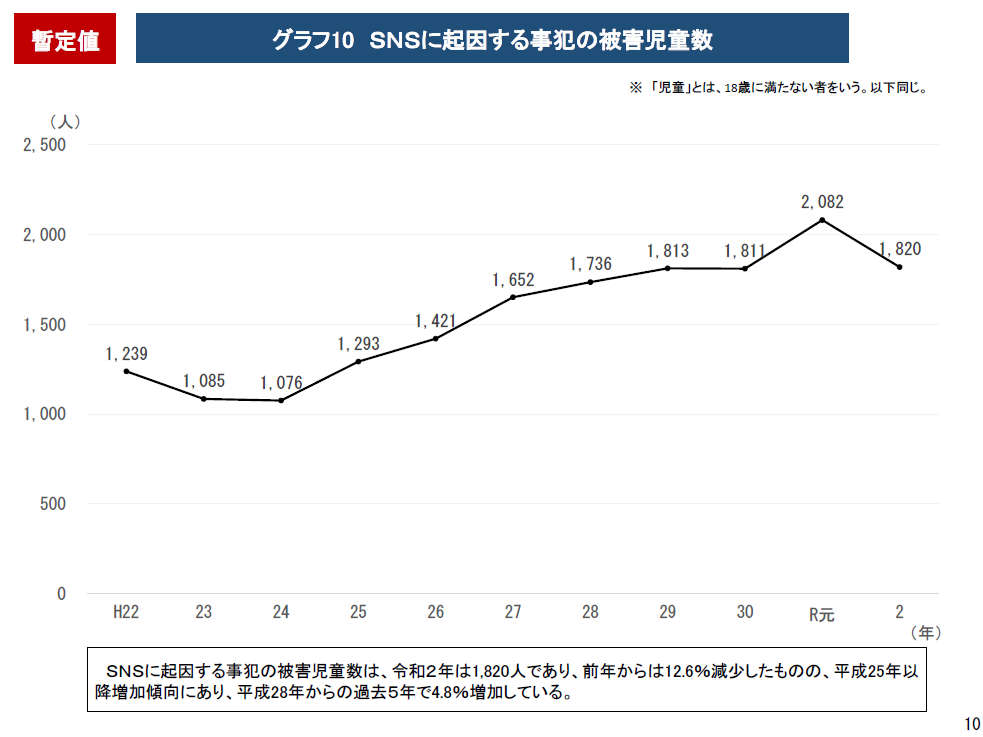

SNSに起因する事犯の被害児童数(18歳以下)グラフ

以下の資料は警察庁が発表している 令和2年の犯罪情勢【暫定値】 の資料です。

R2年は前年度より減少していますが、長い目で見ると増加傾向にあります。

令和2年の犯罪情勢【暫定値】 https://www.npa.go.jp/publications/statistics/crime/situation/R02hanzaijousei.pdf グラフ10

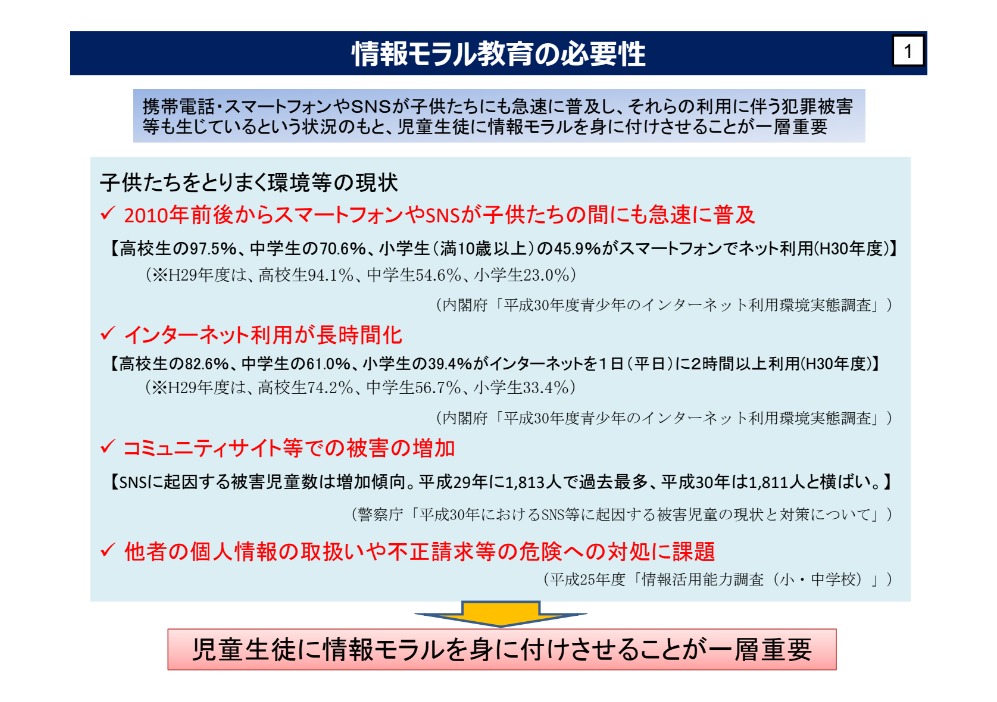

情報モラル教育の必要性

情報モラル教育が必要になった背景には以下のような現状にあります。

以下の資料を見ていただくと、平成30年度の小学生のスマートフォンの利用率は小学生で45.9%ですが、前年度の倍近くに増えており、中学生も54.6%→70.6%と1年間で急速に増えています。

教育現場でもインターネットを授業で活用する場面が増えており、家庭や学校で日常的に「情報モラル教育」に取り組む必要があります。

第9回(令和元年12月23日)資料9-1 文部科学省資料 2ページ目 抜粋

https://www.soumu.go.jp/main_content/000662206.pdf

公共的なネットワークの構築

「情報モラル」の5つの柱の中に「公共的なネットワークの構築」というものがあります。

公共的なネットワークの構築には以下のようなカリキュラムがあり、理解の度合いに応じた内容になっています。

公共的なネットワークの構築

- 情報社会の一員として公共的な意識を持つ(小学生)

- 協力しあってネットワークを使う

- ネットワークは共用のものであるという意識をもって使う

- 情報社会の一員として、公共的な意識を持ち、適切な判断や行動ができる(中学生)

- ネットワークの公共性を意識して行動する

- ネットワークの公共性を維持するために主体的に行動する

子供たちが情報社会の一員となり主体的に行動できるようにためには、ほかの4つの柱でルール・マナー・権利などの知識、機器やインターネットを使う技術を学びながら、自分自身が情報社会の一員として公共的な意識をもつ大切さを根気よく伝えていく必要があります。

まとめ 情報モラルとは

最後にまとめです。

情報技術の発達で、今後は更に情報化社会が進んでいく事になるでしょう。そんな中で情報モラルについて学ぶことは、子供たちが安全に生活していく上で欠かせなくなっています。

また子どもたちだけでなく、私たち大人も詐欺行為やフェイク情報に騙されないように、情報の真偽を見極める目を養っていく必要があります。※詐欺・なりすましメールについてはこちらの記事も参考にしてください。

今回の記事が少しでも、皆様のお役に立てば幸いです。

ご意見ご感想がございましたら、お問い合わせフォームよりお願いいたします。今後の記事作成の参考にさせていただきます。

用語解説・参考資料

用語解説

(*1)学習指導要領:「学習指導要領」とは、全国どこの学校でも一定の水準が保てるよう、文部科学省が定めている教育課程(カリキュラム)の基準の事である。およそ10年に1度、改訂している。

子供たちの教科書や時間割は、これを基に作られる。

文部科学省 「学習指導要領の基本的な事」より

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/idea/index.htm

(*2)学習指導要領解説:学習指導要領においては、教育課程全般にわたる配慮事項や授業時数の取扱いなどを「総則」で定めるとともに、各教科等のそれぞれについて、目標、内容、内容の取扱いを大まかに規定しているため、詳細については解説に記載されている。

(*3)情報モラルモデルカリキュラム

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1296900.htm

青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース:総務省

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_anshin/index_12.html

コメント